Mai rappresentata fino ad oggi nel teatro veneziano in tempi moderni, l’opera verdiana arriva ora in prima assoluta nella edizione critica di David Kimbell. -Davide Annachini

I lombardi alla prima crociata di Verdi nel 1843 rappresentarono un tentativo di replica del fortunatissimo successo di Nabucco, con cui l’emergente musicista di Busseto aveva imposto un nuovo genere di melodramma, incalzante e sanguigno quanto corale e patriottico, perfettamente rispondente al sentire risorgimentale. L’opera riconfermò alla Scala l’esito sperato e consacrò Verdi a emblema dell’Italia del riscatto, diventando popolarissima anche grazie ad alcune pagine emozionanti, prima tra tutte il celebre coro “O Signore, dal tetto natio”, che all’epoca sembrò quasi surclassare in popolarità il “Va’pensiero” del Nabucco. Al di là di questo impatto travolgente e insurrezionale l’opera però non rivelava ancora una sua precisa identità quanto a indagine psicologica dei personaggi e a coerenza drammaturgica, nel trasportare la vicenda dalla Milano medievale alla Gerusalemme dei crociati con colpi di scena e intrecci amorosi difficilmente plausibili. Forse per questo, dopo l’entusiasmante accoglienza iniziale, i Lombardi non riuscirono a garantirsi nel tempo quella stabilità di repertorio che altre opere verdiane più mature avrebbero avuto, restando confinata ai titoli degli “anni di galera” riabilitati solo in epoca recente.

Alla Fenice di Venezia, ad esempio, non era ancora stata rappresentata in epoca moderna, anche se proprio questo teatro per primo aveva messo in scena nel 1964 Jerusalem (nella versione italiana Gerusalemme), rifacimento parigino degli originali Lombardi, ora proposti in prima assoluta nella nuova edizione critica di David R.B. Kimbell per la University of Chicago Press e Casa Ricordi.

La Fenice ha preparato questo debutto nel migliore dei modi, con la scelta di un cast all’altezza, cosa non facile per un’opera che pretende moltissimo dalle voci, come in quasi tutti i lavori del primo Verdi. Improba è di sicuro la parte di Giselda, soprano obbligato a un canto estatico su tessiture molto acute ma anche a bruschi scarti drammatici che la impegnano per gran parte dell’opera.

Roberta Mantegna ha confermato anche in questo ruolo la franchezza di un canto limpido, musicalissimo, duttile nei colori come nella sicurezza degli slanci più impervi, che l’hanno subito imposta come protagonista dell’esecuzione e interprete ideale per questo repertorio, alla portata solo di poche fuoriclasse. Per la qualità inossidata di una linea vocale nobile accompagnata ad un’autorevolezza propria dei grandi bassi di tradizione, Michele Pertusi è stato un Pagano di assoluto rilievo, soprattutto per la sensibilità con cui ha restituito la metamorfosi del cattivo della situazione nel redento in cerca di espiazione, raggiunta con l’agnizione e il sacrificio finali.

Di grande interesse i due tenori in campo: nella parte di Oronte che fu di Pavarotti e Carreras, forse breve ma di un lirismo angelicato, Antonio Poli ha sfoggiato una vocalità di tipico tenore italiano, bella, ampia, sonora, solo da tenere sotto osservazione nella rifinitura tecnica, che per la generosità dei centri tende a sacrificare lo squillo degli acuti, mentre in quella ancora più ristretta ma significativa di Arvino Antonio Corianò ha messo in luce un timbro penetrante, un fraseggio scolpito e un’incisività d’interprete di tutto rilievo. Efficaci gli altri, da Marianna Mappa (Viclinda) a Barbara Massaro (Sofia), da Mattia Denti (Pirro) a Christian Collia (Priore) e Adolfo Corrado (Acciano).

Sebastiano Rolli ha dimostrato di credere in questo Verdi, vitale nelle accensioni eroiche quanto alterno nella tensione teatrale, imprimendo alla sua lettura accenti, slancio e passione davvero apprezzabili – solo leggermente discutibili nella tendenza da un lato a dilatare dall’altro a restringere precipitosamente i tempi – e ottenendo dall’Orchestra e dal Coro della Fenice, preparato da Alfonso Caiani, una risposta generosa e di grande impatto.

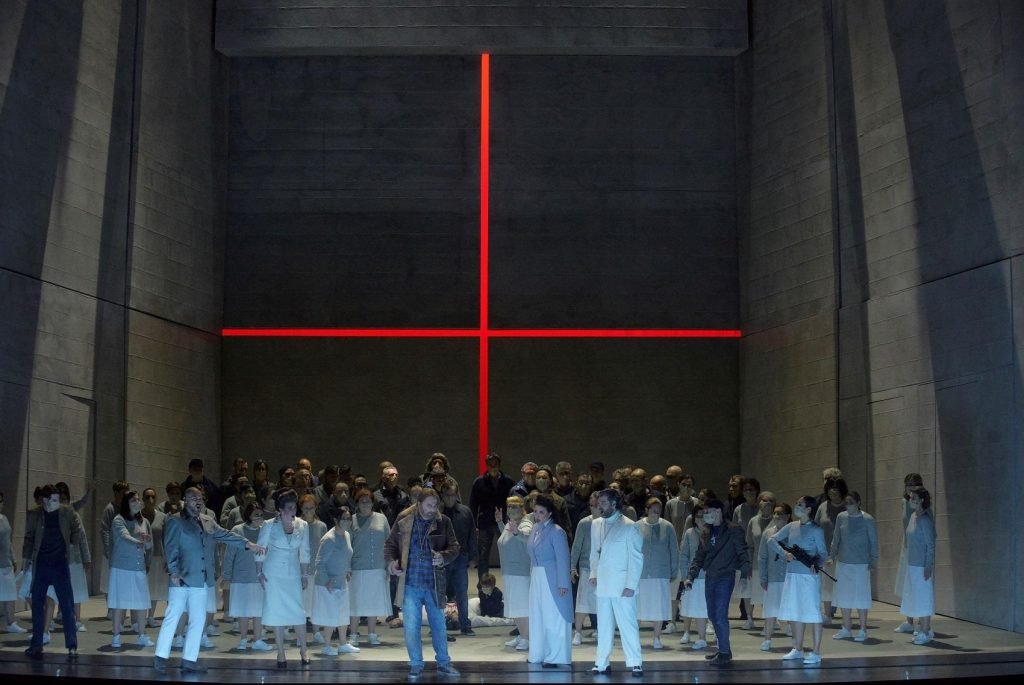

In palcoscenico la regia di Valentino Villa si è fatta apprezzare per la sobrietà delle soluzioni – dalle nitide scenografie metafisiche di Massimo Checchetto, spesso in odore di De Chirico, ai costumi mediorientali di Elena Cicorella (luci di Fabio Barettin, coreografie di Marco Angelilli) – più che per le intenzioni interpretative, talvolta scenicamente prudenti talvolta rivolte a un simbolismo teso a evocare una guerra in cui i buoni e i cattivi non assumevano necessariamente l’identità di cristiani o musulmani, quanto quella di una fratellanza atavicamente nemica, alla Caino e Abele, se non addirittura dei nostri giorni.

Ottimo successo di pubblico, in particolare per la compagnia di canto.